In den Bereichen Produktdesign, Konstruktion, Fertigung und InnovationDie Bewertung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses bei der Risikobewertung spielt eine große Rolle bei Entscheidungsprozessen, die das menschliche Leben schützen und nachhaltige Praktiken fördern. Eine Statistik der Weltgesundheitsorganisation unterstreicht diese Dringlichkeit: Etwa 1 von 10 Patienten weltweit erleidet unerwünschte Wirkungen von Medikamenten, was die Notwendigkeit einer rigorosen Risikobewertung bei der Entwicklung von Arzneimitteln unterstreicht. Medizinprodukt Design. Ziel dieses Artikels ist es, die vielschichtige Definition des Nutzen-Risiko-Verhältnisses, die Methoden zu seiner – sowohl qualitativen als auch quantitativen – Bewertung sowie die Schlüsselfaktoren, die dieses Verhältnis beeinflussen, zu analysieren.

Darüber hinaus werden ethische Überlegungen zum Risiko-Nutzen-Verhältnis bei der Risikobewertung sowie die relevanten regulatorischen und rechtlichen Rahmenbedingungen erörtert. Unterstützt werden diese Überlegungen durch Fallstudien aus der Praxis, die die praktischen Anwendungen und Herausforderungen bei der Bewertung des Risikos gegenüber dem potenziellen Nutzen veranschaulichen.

Die wichtigsten Erkenntnisse

- Das Risiko-Nutzen-Verhältnis quantifiziert potenzielle Ergebnisse bei Bewertungen.

- Zu den Bewertungsmethoden gehören sowohl qualitative als auch quantitative Analysen.

- Schweregrad und Wahrscheinlichkeit der Risiken beeinflussen das Verhältnis maßgeblich.

- Ethische Rahmenbedingungen leiten Entscheidungsprozesse im Hinblick auf Risiken.

- Für die Einhaltung der Vorschriften ist es von entscheidender Bedeutung, die gesetzlichen Anforderungen zu verstehen.

- Fallstudien veranschaulichen praktische Anwendungen und Herausforderungen.

Definition des Risiko-Nutzen-Verhältnisses bei der Risikobewertung

Das Konzept des Nutzen-Risiko-Verhältnisses dient als grundlegende Rahmen in der Risikobewertung in verschiedenen Branchen, insbesondere bei der Abwägung der potenziellen negativen Auswirkungen gegenüber dem erwarteten Nutzen einer Entscheidung oder Maßnahme. Sie stellt quantitativ dar, wie hoch der Nutzen im Vergleich zu den möglichen Risiken ist, die mit einer bestimmten Maßnahme verbunden sind. Bei der Entwicklung von Arzneimitteln beispielsweise hilft das Verhältnis zu bestimmen, ob die therapeutischen Vorteile eines neuen Medikaments dessen Nebenwirkungen und Schadenspotenzial überwiegen. Ein günstiges Nutzen-Risiko-Verhältnis unterstützt die Zulassung und Verwendung eines Medikaments und dient Regulierungsbehörden wie der FDA als Orientierungshilfe bei der Bewertung und Marktzulassung.

Dieses Verhältnis wird in der Regel quantitativ ausgedrückt, um einen Vergleich verschiedener Optionen zu erleichtern. Mathematisch lässt es sich grundsätzlich als [latex]RBR = \frac{Nutzen}{Risiko}[/latex] darstellen.

Wenn der berechnete RBR anzeigt, dass der Nutzen die Risiken deutlich übersteigt, können die Beteiligten eine Fortsetzung des Projekts in Erwägung ziehen. Umgekehrt kann ein niedrigerer oder negativer Wert zu einer erneuten Überlegung oder einem Abbruch führen. Diese Formel hilft dabei, datenbasierte Entscheidungen zu treffen, anstatt sich ausschließlich auf subjektive Einschätzungen zu verlassen.

Zu den wichtigsten Elementen, die zum Risiko-Nutzen-Verhältnis beitragen, zählen die Art und Schwere der Risiken, die Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens und das Ausmaß des daraus resultierenden Nutzens:

- Im technischen Projektmanagement kann ein Bauprojekt, das erhebliche wirtschaftliche Vorteile verspricht, aber erhebliche Sicherheitsrisiken birgt, ein weniger günstiges Risiko-Nutzen-Verhältnis aufweisen.

- Ein Projekt mit zahlreichen kleineren Risiken, aber mäßigem Nutzen könnte ein attraktiveres Verhältnis aufweisen.

Reale Messgrößen können dieses Konzept weiter verdeutlichen. Bei der Entwicklung medizinischer Geräte ergibt sich für ein Gerät, das die Operationszeit verkürzen soll, aber mit einer Wahrscheinlichkeit von 5 % ein Infektionsrisiko birgt, ein anderer RBR als für ein anderes Gerät mit geringerem Infektionsrisiko, aber minimaler Zeitersparnis. Das Risiko-Nutzen-Verhältnis dient somit nicht nur der Regulierung behördlicher Genehmigungen, sondern prägt auch die strategische Planung von Projekten in verschiedenen Sektoren.

Tipp: Nutzen Sie Entscheidungsbäume, um die Konsequenzen verschiedener Aktionen im Verhältnis zu ihrem Nutzen-Risiko-Verhältnis zu visualisieren und so klarere Entscheidungen zu treffen.

Methodik zur Bewertung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses

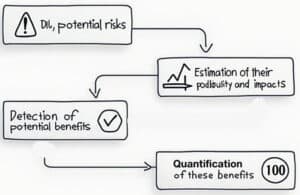

Die Bewertung des Risiko-Nutzen-Verhältnisses umfasst verschiedene systematische Ansätze, die darauf abzielen, sowohl die Risiken als auch den Nutzen einer Entscheidung oder Handlung zu quantifizieren. Eine gängige Methodik umfasst die folgenden Schritte:

- Identifizierung potenzieller Risiken

- Abschätzung ihrer Wahrscheinlichkeiten und Auswirkungen

- Erkennung potenzieller Vorteile

- Quantifizierung dieser Vorteile

In der Arzneimittelentwicklung kommen häufig Methoden wie die Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA) zum Einsatz. Diese ermöglicht die Priorisierung von Risiken nach Schweregrad und Eintrittswahrscheinlichkeit und unterstützt Entscheidungsträger dabei, Risiken zu minimieren und gleichzeitig den Patientennutzen zu maximieren.

Spezifische Kennzahlen und Tools können die Bewertung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses erheblich unterstützen. Beispielsweise ermöglicht die Verwendung statistischer Modelle wie der Bayes-Analyse eine dynamische Aktualisierung der Risikobewertungen in Echtzeit, sobald neue Daten verfügbar sind. In klinischen Studien liefert die Bestimmung der „Number Needed to Treat“ (NNT) wertvolle Erkenntnisse zur Wirksamkeit eines Medikaments im Vergleich zu den damit verbundenen Risiken und ermöglicht den Beteiligten fundiertere Entscheidungen über die Arzneimittelzulassung. Ein zuverlässiger NNT-Wert liegt bei wirksamen Therapien in der Regel unter 10.

| Domain | Gemeinsame Metriken | Risikobewertung Verfahren |

|---|---|---|

| Pharmazeutische | NNT-, ADR-Raten | FMEA, Bayesian |

| Medizinische Geräte | Zuverlässigkeitsindex | Quantitative Risikobewertung |

| Maschinenbau | Kostenüberschreitung in Prozent | Risikomatrix |

| Umweltpolitik | Verschmutzungsindex | Lebenszyklus Analyse |

| Finanzielle Investitionen | ROIVaR | Monte-Carlo-Simulation |

Schlüsselfaktoren und ethische Überlegungen bei der Risiko-Nutzen-Entscheidung

Nebenwirkungen

Der erste Faktor, der mir in den Sinn kommt: tDie Bewertung muss sicherstellen, dass der potenzielle Nutzen einer Maßnahme oder eines Produkts die ethischen Implikationen der damit verbundenen Risiken nicht überwiegt. Das Ignorieren dieser Implikationen könnte schädliche Folgen für Patienten haben und zu erheblichen öffentlichen Reaktionen auf Organisationen führen.

Risiken lassen sich auf verschiedene Weise quantifizieren und kategorisieren, beispielsweise nach Häufigkeit des Auftretens, Schwere der Folgen und der betroffenen Bevölkerung. Beispielsweise kann in der Arzneimittelentwicklung das Risiko von Nebenwirkungen zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen stark variieren, was zu einer dynamischen Risikobewertung führt. Die Auswertung historischer Daten zu Arzneimittelnebenwirkungen ermöglicht die Berechnung der zu erwartenden Nebenwirkungen. Veranstaltungen unter Verwendung der Formel: [latex]Risk = \frac{Anzahl der unerwünschten Ereignisse}{Gesamtbevölkerung exponiert}[/latex]. Obwohl es keinen offiziellen Schwellenwert gibt, erleichtert diese quantitative Analyse fundierte Entscheidungen über die Sicherheit und Wirksamkeit von Arzneimitteln.

Beispielsweise kann die Einführung eines minimalinvasiven chirurgischen Geräts die Genesungszeit und die Krankenhausaufenthalte verkürzen und so erhebliche wirtschaftliche und persönliche Vorteile bringen. Um ein umfassendes Bild des Nutzens zu erhalten, müssen die Beteiligten sowohl direkte Vorteile, wie eine geringere Morbidität, als auch indirekte Vorteile, wie eine verbesserte Produktivität, die zur Behandlung von mehr Patienten führt, quantifizieren.

UNBEDINGT ERFORDERLICH: Dokumentierte Erfahrungen des Unternehmens, Rückmeldungen aus früheren Marktüberwachungen sowie die frühzeitige Einbindung von Stakeholdern und international anerkannten Fachexperten im Produktentwicklungsprozess sind entscheidend, um das Nutzen-Risiko-Verhältnis auf der Grundlage realer Risiken im Feld und bestehender Praktiken zu kalibrieren.

Transparenz

Transparenz ist eine weitere ethische Säule bei der Bewertung von Nutzen-Risiko-Verhältnissen. Stakeholder benötigen Zugang zu Daten zu Risiken und Nutzen, um fundierte Entscheidungen treffen zu können. Umfassende Berichte über klinische Studien, Risikobewertungen und Daten aus der Markteinführungsbeobachtung müssen verfügbar sein. Diese Transparenz stärkt nicht nur das öffentliche Vertrauen, sondern stellt auch sicher, dass Stakeholder die mit einem Produkt oder Projekt verbundenen Risiken verstehen.

Umweltrisiken

Sie haben 45% des Artikels gelesen. Der Rest ist für unsere Gemeinschaft. Sie sind bereits Mitglied? Einloggen

(und auch um unsere Originalinhalte vor Scraping-Bots zu schützen)

Innovation.world Gemeinschaft

Anmelden oder Registrieren (100% kostenlos)

Lesen Sie den Rest dieses Artikels und alle Inhalte und Tools, die nur für Mitglieder zugänglich sind.

Nur echte Ingenieure, Hersteller, Designer und Marketingfachleute.

Kein Bot, kein Hater, kein Spammer.

Häufig gestellte Fragen

Was ist die Definition des Risiko-Nutzen-Verhältnisses bei der Risikobewertung?

Welche Methodik wird zur Bewertung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses verwendet?

Welche Schlüsselfaktoren beeinflussen das Nutzen-Risiko-Verhältnis?

Welche ethischen Überlegungen beeinflussen die Risiko-Nutzen-Entscheidung?

Welche regulatorischen und rechtlichen Aspekte gibt es bei der Risiko-Nutzen-Analyse?

Wie wird die Risiko-Nutzen-Analyse in verschiedenen Sektoren angewendet?

Verwandte Themen

- Quantitative Risikobewertung: ein systematischer Ansatz zur Messung von Risiken mithilfe numerischer Werte und statistischer Methoden.

- Qualitative Risikobewertung: eine subjektive Risikobewertung auf der Grundlage nicht numerischer Daten und Expertenurteilen.

- Monte-Carlo-Simulation: eine rechnerische Methode, die Zufallsstichproben verwendet, um Risiken und Unsicherheiten in der quantitativen Analyse abzuschätzen.

- Entscheidungsbäume: grafische Darstellungen, die mögliche Entscheidungen und ihre möglichen Konsequenzen bei der Risikobewertung skizzieren.

- Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA): ein schrittweiser Ansatz zur Identifizierung potenzieller Fehlermodi und ihrer Auswirkungen auf die Systemleistung.

- Kosten-Nutzen-Analyse: eine finanzielle Bewertung, bei der die Kosten einer Maßnahme mit ihrem Nutzen verglichen werden, um Durchführbarkeit und Effizienz zu bewerten.

- Unsicherheitsanalyse: die Untersuchung der Unsicherheit bei den Modelleingaben und wie diese das Gesamtergebnis der Risikobewertung beeinflusst.

- Regulierungsfolgenabschätzung: Bewertung der potenziellen Auswirkungen von Vorschriften auf Kosten, Nutzen und Risiken im Zusammenhang mit der Einhaltung.

- Perspektiven der öffentlichen Gesundheit: Verständnis der Auswirkungen von Risiko-Nutzen-Analysen auf Entscheidungen im Gesundheitswesen, die sich auf die Gesundheit der Bevölkerung auswirken.

- Vergleichende Wirksamkeitsforschung: Bewertung verschiedener Interventionen, um festzustellen, welche im Verhältnis zu den Risiken die besten Ergebnisse bietet.

- Überwachung nach dem Inverkehrbringen: Laufende Überwachung der Produkte nach ihrer Veröffentlichung, um die Leistung in der Praxis zu beurteilen und Risiken zu minimieren.

- Kosten-Nutzen-Analyse: Vergleich der relativen Ausgaben verschiedener Interventionen, um ihren Wert auf der Grundlage der Gesundheitsergebnisse zu bestimmen.

- Verhaltensrisikobewertung: Erforschung des Einflusses menschlichen Verhaltens auf die Risikowahrnehmung und Entscheidungsfindung bei der Produktentwicklung.

Externe Links zum Risiko-Nutzen-Verhältnis bei der Risikobewertung

Internationale Standards

(Bewegen Sie den Mauszeiger über den Link, um unsere Inhaltsbeschreibung anzuzeigen)

Glossar der verwendeten Begriffe

Failure Mode and Effects Analysis (FMEA): Eine systematische Methode zur Bewertung potenzieller Fehlermodi innerhalb eines Systems, Prozesses oder Produkts, zur Beurteilung ihrer Auswirkungen auf die Leistung und zur Priorisierung von Risiken, um Zuverlässigkeit und Sicherheit durch Korrekturmaßnahmen zu verbessern.

Food and Drug Administration (FDA): a federal agency of the United States Department of Health and Human Services responsible for regulating food safety, pharmaceuticals, medical devices, cosmetics, and tobacco products to ensure public health and safety through scientific evaluation and enforcement of compliance Normen.

Return on Investment (ROI): eine finanzielle Kennzahl zur Bewertung der Rentabilität einer Investition, die berechnet wird, indem der Nettogewinn aus der Investition durch die als Prozentsatz ausgedrückten Anschaffungskosten geteilt wird.

können ethische Erwägungen bei Risiko-Nutzen-Entscheidungen je nach kultureller Sichtweise sehr unterschiedlich sein?

mehr Bedarf an qualitativen Faktoren, die auch die Bewertung beeinflussen

sollte mehr über die gesellschaftlichen Auswirkungen auf Entscheidungen über das Nutzen-Risiko-Verhältnis berichten

Verwandte Artikel

Kontaminationskontrollstrategie und Best Practices für Reinräume 26

Von GMP zu cGMP: Der vollständige Mastering-Leitfaden

IQ OQ PQ Prozessvalidierung: Vollständige Theorie und Praxis

Die Strategien „Lone Nut“, „First Follower“ und „Fast Follower“

Die 20 besten Verwendungsmöglichkeiten von Proxies im Engineering

Wie man Eis an Eskimos Verkauft (oder Marketing-Spielereien)