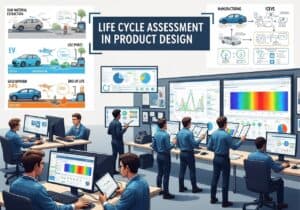

Da Industrie und Designer mit zunehmendem regulatorischen Druck und der Nachfrage der Verbraucher nach Nachhaltigkeit zu kämpfen haben, ist die Integration von Ökobilanz in Produktdesign processes emerges as a significant opportunity to enhance environmental performance while maintaining competitive advantage across high-volumes sectors such as automotive, electronics, construction, and packaging.

Dieser Artikel bietet einen Rahmen, Hauptwerkzeuge, Datenbanken sowie 10 präzise designspezifische Bereiche für Ingenieure, die die Ökobilanz im Produktdesign. Es werden grundlegende Prinzipien der ISO 14040/14044-Normen, fortgeschrittene Methoden zur Erfassung von Lebenszyklusinventardaten (LCI) und detaillierte Lebenszyklus-Auswirkungsanalyse (LCIA)-Methoden, die auf das Produktdesign angewendet werden.

Die wichtigsten Erkenntnisse

- 4 LCA-Phasen: Zieldefinition, Bestandsaufnahme, Wirkungsbewertung, Interpretation.

- Nutzen Sie präzise Datenerfassungsmethoden für eine genaue LCI-Modellierung.

- Wählen Sie geeignete LCIA-Methoden aus.

- Analysieren Sie die LCA-Ergebnisse anhand etablierter Metriken.

- Integrieren Sie die Ökobilanz in die Designprozesse, um die Nachhaltigkeit der Produkte zu verbessern.

- Integrieren Kreislaufwirtschaft Grundsätze für die Bewältigung künftiger Design-Herausforderungen.

Grundsätze der Ökobilanz

Die Lebenszyklusanalyse (LCA) ist ein systematischer Prozess zur Bewertung der Umweltauswirkungen in allen Phasen des Produktlebenszyklus, von der Rohstoffgewinnung über die Produktion und Nutzung bis hin zur Entsorgung.

Dieser umfassende Ansatz bietet eine ganzheitliche Sicht auf den ökologischen Fußabdruck eines Produkts und ermöglicht es Designern und Ingenieuren, Verbesserungspotenziale zu identifizieren. Die Ökobilanz ist für eine nachhaltige Produktentwicklung von entscheidender Bedeutung, da sie die potenziellen Umweltauswirkungen messbar quantifiziert.

Die Normen ISO 14040 und ISO 14044 bieten eine Rahmen for conducting LCA, ensuring consistency and reliability in assessments. These standards outline the principles and requirements for LCA studies, including defining the goal and scope, conducting inventory analyses, assessing impacts, and interpreting results. Adhering to these standards enhances the credibility of LCA results and facilitates Kommunikation among stakeholders.

Die Ökobilanz ist in vier verschiedene Phasen unterteilt: Ziel- und Umfangsdefinition, Bestandsanalyse, Auswirkungsbewertung und Interpretation, die im Folgenden näher erläutert werden:

1. Ziel- und Umfangsdefinition

In dieser ersten und grundlegenden Phase wird die Richtung für die gesamte Bewertung vorgegeben. Dabei geht es darum, den Zweck der Studie, die beabsichtigte Anwendung und Zielgruppe der Ergebnisse klar zu definieren und festzulegen, ob die Erkenntnisse für öffentlich zugängliche Vergleichsaussagen verwendet werden sollen.

Zu den Schlüsselelementen, die in dieser Phase festgelegt werden, gehören die Funktionseinheit, die ein quantifizierbares Maß für die Funktion des Produkts und eine Vergleichsreferenz bietet, und die Systemgrenzen, die bestimmen, welche Lebenszyklusphasen und -prozesse in die Analyse einbezogen werden (z. B. „Cradle-to-Gate“ oder „Cradle-to-Grave“).

Eine sorgfältige Definition von Ziel und Umfang ist von entscheidender Bedeutung, da sie alle nachfolgenden Phasen leitet und die Konsistenz und Relevanz der Endergebnisse sicherstellt.

Tipp: Verwenden Sie einen dualen Modellierungsansatz für Robustheit, indem Sie frühzeitig sowohl einen attributionalen als auch einen konsequenziellen Umfang definieren. Während die meisten Ökobilanzen standardmäßig ein attributionales Modell verwenden (welche Auswirkungen werden den Produktlebensdauer Zyklus) bietet die Definition eines parallelen Folgemodells (welche systemischen Änderungen ergeben sich aus der Existenz des Produkts) tiefere Einblicke. Bei Produkten, die die Marktdynamik beeinflussen oder politische Rahmenbedingungen gestalten sollen, ist es entscheidend, Ergebnisse aus verschiedenen Perspektiven darzustellen. Auf diese Weise lässt sich ein tieferes Verständnis der Umweltauswirkungen des Produkts erreichen und der durchschnittliche Fußabdruck des Produkts von seinen marginalen Auswirkungen auf das Gesamtsystem unterscheiden.

2. Lebenszyklusinventar (LCI)

Die zweite Phase ist die Ökobilanz (LCI), die in erster Linie der Datenerfassung dient. Dabei werden alle relevanten Umweltein- und -ausgänge des in der ersten Phase definierten Produktsystems ermittelt und quantifiziert. Diese umfassende Bestandsaufnahme umfasst den Verbrauch von Rohstoffen, Energie und Wasser sowie die Emissionen in Luft, Boden und Wasser während des gesamten Produktlebenszyklus. Die gesammelten Daten werden häufig mithilfe eines Flussmodells organisiert, um die Ein- und Ausgänge für jeden Prozess innerhalb der Systemgrenzen zu veranschaulichen. Diese Phase ist aufgrund der Komplexität der Erhebung genauer und umfassender Daten aus verschiedenen Quellen in der Regel der zeitaufwändigste Teil einer Ökobilanz.

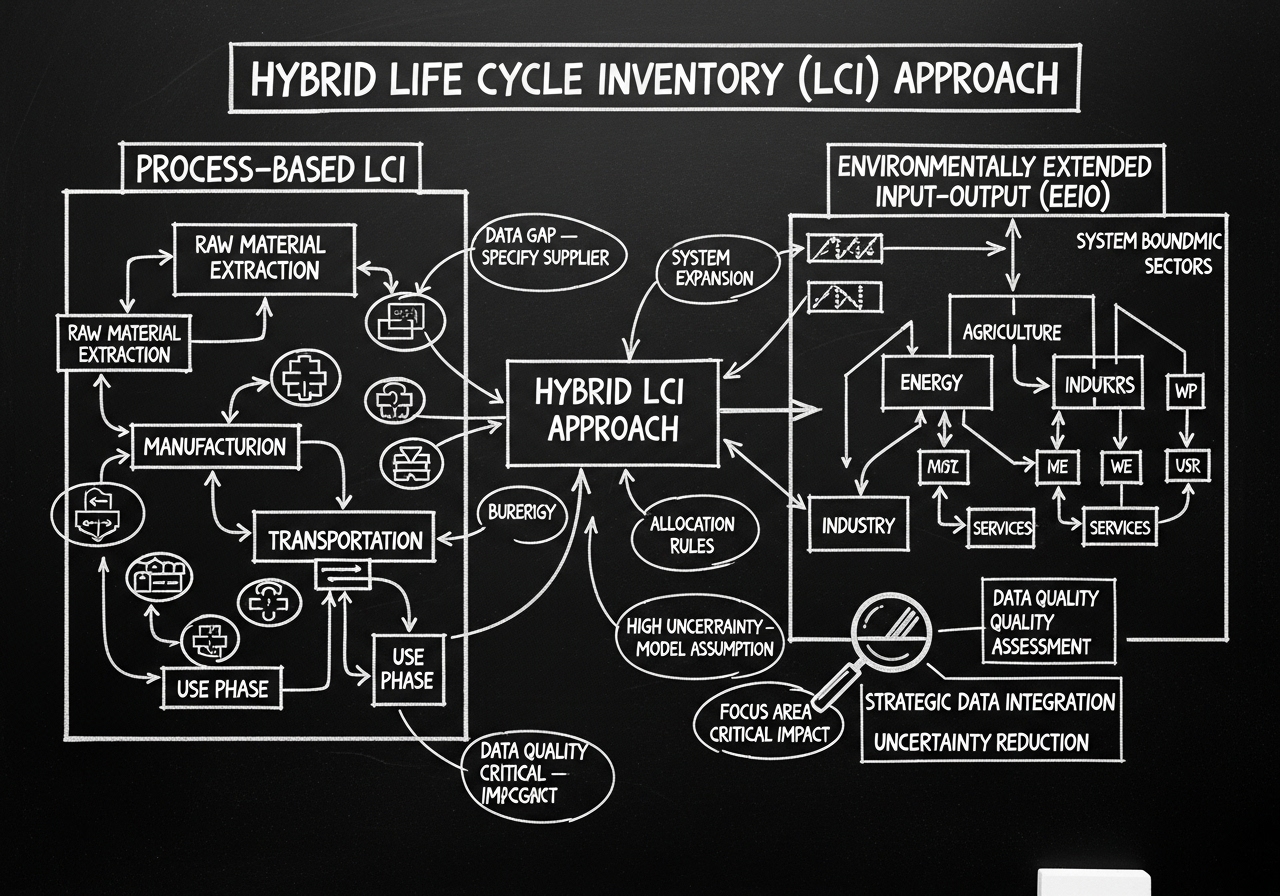

Tipp: implement a hybrid LCI approach to strategically fill data gaps. Instead of relying solely on process-based data or input-output tables, combine them. Use specific, primary data for key processes that are under your control or have high expected impacts (identified in the goal and scope phase). For less critical or upstream processes where primary data is unavailable, use environmentally extended input-output (EEIO) data. This hybrid Verfahren leverages the detail of process data where it matters most while ensuring the completeness of the system boundary, reducing the uncertainty that arises from relying on potentially mismatched proxy data.

Tipp: Verwenden Sie stochastische Modellierung für bekannte Datenvariabilität. Verwenden Sie bei der Erhebung von Primär- oder Sekundärdaten keine Punktwerte (Durchschnittswerte), sondern charakterisieren Sie Schlüsselparameter mit Wahrscheinlichkeitsverteilungen (z. B. Normalverteilung, Lognormalverteilung, Dreiecksverteilung). Beispielsweise variieren Transportentfernungen, Energieverbrauch oder Abfallaufkommen häufig. Durch die Einbeziehung dieser Verteilungen können Sie während der Wirkungsbewertungsphase Monte-Carlo-Simulationen durchführen. Diese Technik propagiert die Eingangsunsicherheiten durch das Modell und liefert Ergebnisse als Verteilungen statt als Einzelwerte. Dies liefert ein realistischeres und statistisch belastbareres Bild der potenziellen Umweltauswirkungen.

3. Lebenszyklus-Auswirkungsanalyse (LCIA)

In der Phase der Lebenszyklus-Auswirkungsbewertung (LCIA) werden die während der LCI gesammelten Daten in potenzielle Umweltauswirkungen übersetzt.

Dies wird erreicht, indem die LCI-Ergebnisse zunächst in relevante Wirkungskategorien wie Treibhauspotenzial, Versauerung und Ressourcenverknappung eingeteilt werden. Nach der Klassifizierung quantifiziert ein Charakterisierungsschritt den Beitrag jedes Inputs und Outputs zu seiner zugeordneten Wirkungskategorie. Beispielsweise werden verschiedene Treibhausgasemissionen in eine gemeinsame Einheit von CO2-Äquivalenten umgerechnet, um ihr kombiniertes Treibhauspotenzial zu ermitteln. Ziel der LCIA ist es, die ökologische Bedeutung der in der Inventarphase identifizierten Ströme zu bewerten.

Tipp: Führen Sie die Bewertung mit mehreren wissenschaftlich anerkannten LCIA-Methoden durch und vergleichen Sie die Ergebnisse. Verlassen Sie sich nicht auf eine einzige Methode (z. B. ReCiPe oder TRACI), da die Wahl die Ergebnisse erheblich beeinflussen kann, insbesondere bei toxizitätsbezogenen Kategorien. Wählen Sie zwei bis drei verschiedene Methoden mit unterschiedlichen Modellannahmen oder regionalen Schwerpunkten (z. B. eine mittelpunktorientierte wie CML und eine endpunktorientierte wie ReCiPe). Conducting a comparative analysis of results enables the identification of consistent conclusions across various methodologies. This process also reveals any anomalies that may arise from the specific characterization factors associated with individual methods.

Tipp:systematically justify the use of normalization and weighting, and always present results both with and without these...

Sie haben 18% des Artikels gelesen. Der Rest ist für unsere Gemeinschaft. Sie sind bereits Mitglied? Einloggen

(und auch um unsere Originalinhalte vor Scraping-Bots zu schützen)

Innovation.world Gemeinschaft

Anmelden oder Registrieren (100% kostenlos)

Lesen Sie den Rest dieses Artikels und alle Inhalte und Tools, die nur für Mitglieder zugänglich sind.

Nur echte Ingenieure, Hersteller, Designer und Marketingfachleute.

Kein Bot, kein Hater, kein Spammer.

Häufig gestellte Fragen

Was ist eine Ökobilanz (LCA) im Produktdesign?

Life Cycle Assessment (LCA) is a systematic process for evaluating the environmental impacts associated with all stages of a product’s life cycle, from raw material extraction to disposal. It follows the ISO 14040/14044 Normen, which define the framework and methodology for conducting LCA.

Was sind die 4 Phasen der Ökobilanz?

Die Phasen der Ökobilanz umfassen die Definition von Ziel und Umfang, die Bestandsanalyse, die Folgenabschätzung und die Interpretation. Jede Phase trägt zu einem umfassenden Verständnis der Umweltauswirkungen während des gesamten Produktlebenszyklus bei.

Welche Methoden werden bei der Lebenszyklus-Auswirkungsanalyse (LCIA) verwendet?

Zu den LCIA-Methoden gehören Eco-Indicator 99, ReCiPe und CML. Die Auswahl einer geeigneten Methode hängt von den spezifischen Zielen der Bewertung und den für das Produkt relevanten Auswirkungen ab.

Wie können Ökobilanzergebnisse für die Entscheidungsfindung interpretiert werden?

Interpreting LCA results involves analyzing key metrics such as CO2-Fußabdruck, energy use, and resource depletion. Frameworks for integrating findings into strategic decision-making include sensitivity analysis and scenario modeling.

Welche Rolle spielt die Ökobilanz bei der Bewertung nachhaltiger Fahrzeugkonstruktionen?

Die Ökobilanz (LCA) bewertet die Auswirkungen von Fahrzeugen über den gesamten Lebenszyklus und vergleicht dabei Elektro- und Benzinfahrzeuge. Dabei werden auch Überlegungen zur Batterieproduktion und -entsorgung berücksichtigt. Diese Bewertung dient als Grundlage für nachhaltige Designentscheidungen in der Automobilindustrie.

Wie erleichtert die Ökobilanz nachhaltiges Design im Elektroniksektor?

Im Elektroniksektor hilft die Ökobilanz (LCA) dabei, den ökologischen Fußabdruck von Materialien und Entsorgungsoptionen wie Recycling und Wiederaufbereitung zu bewerten. Diese Analyse unterstützt die Entwicklung nachhaltigerer elektronischer Geräte.

Verwandte Themen

- Lebenszyklusdenken in der Produktentwicklung: Verständnis des ganzheitlichen Ansatzes zur Bewertung der Umweltauswirkungen während des gesamten Lebenszyklus eines Produkts.

- Definition der Funktionseinheit: Festlegung eines quantifizierbaren Maßes zum Vergleich der Umweltauswirkungen verschiedener Produkte oder Systeme.

- Qualitätsbewertung der LCI-Daten: Bewertung der Zuverlässigkeit und Vollständigkeit von Lebenszyklusinventardaten für eine robuste Analyse.

- Auswirkungskategorien in LCIA: Identifizierung spezifischer Umweltauswirkungen wie Treibhauspotenzial, Ressourcenerschöpfung und Toxizität für den Menschen.

- Unsicherheitsanalyse in der Ökobilanz: Bewerten Sie die Variabilität der Daten und Modelle, um die Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu verstehen.

- Szenarioanalyse in der Ökobilanz: Bewertung verschiedener Zukunftsszenarien, um die potenziellen Auswirkungen von Designentscheidungen unter verschiedenen Bedingungen zu verstehen.

- Lebenszykluskosten (LCC): Integration der wirtschaftlichen Analyse mit der Ökobilanz, um die Gesamtkostenauswirkungen eines Produkts zu bewerten Lebensdauer.

- Soziale Lebenszyklusanalyse (S-LCA): Bewertung der sozialen Auswirkungen eines Produkts während seines gesamten Lebenszyklus als Ergänzung zur herkömmlichen Ökobilanz.

Externe Links zur Ökobilanz im Produktdesign

Internationale Standards

(Bewegen Sie den Mauszeiger über den Link, um unsere Inhaltsbeschreibung anzuzeigen)

Glossar der verwendeten Begriffe

Computer Aided Design (CAD): Eine Softwareanwendung zum Erstellen, Ändern, Analysieren und Optimieren von Designs in verschiedenen Bereichen wie Ingenieurwesen, Architektur und Fertigung, die präzise Zeichnungen und Modelle durch digitale Tools und Techniken ermöglicht.

Contract Manufacturer (CM): Ein Unternehmen, das im Auftrag eines anderen Unternehmens Waren produziert und dabei in der Regel bestimmte Design- und Qualitätsvorgaben befolgt. Dadurch kann sich das beauftragende Unternehmen auf Kernkompetenzen wie Marketing und Produktentwicklung konzentrieren und gleichzeitig Fertigungsprozesse auslagern.

Design for Disassembly (DfD): ein Designansatz, der die einfache Trennung von Komponenten und Materialien am Ende des Lebenszyklus eines Produkts erleichtert und so Recycling, Wiederverwendung und effizientes Abfallmanagement fördert. Der Schwerpunkt liegt auf Modularität und Zugänglichkeit, um die Nachhaltigkeit zu verbessern und die Umweltauswirkungen zu verringern.

Design for Manufacturing (DfM): Eine Reihe von Prinzipien, die darauf abzielen, Produktdesigns zu vereinfachen und zu optimieren, um die Herstellbarkeit zu verbessern, die Produktionskosten zu senken und die Qualität zu steigern, indem Herstellungsprozesse, Materialien und Montagetechniken während der Designphase berücksichtigt werden.

Design for Reliability (DfR): Ein systematischer Ansatz zur Produktentwicklung, der während des gesamten Designprozesses die Zuverlässigkeit betont und Techniken zur Identifizierung und Minderung potenzieller Fehlermodi einbezieht, um eine gleichbleibende Leistung und Langlebigkeit in Betriebsumgebungen sicherzustellen.

International Organization for Standardization (ISO): Eine nichtstaatliche internationale Organisation, die Standards entwickelt und veröffentlicht, um Qualität, Sicherheit, Effizienz und Interoperabilität in verschiedenen Branchen und Sektoren zu gewährleisten und so den globalen Handel und die Zusammenarbeit zu fördern. Die Organisation wurde 1947 gegründet und umfasst nationale Standardisierungsorganisationen der Mitgliedsländer.

Life Cycle Assessment (LCA): Eine systematische Analyse der Umweltauswirkungen in allen Phasen des Produktlebenszyklus, von der Rohstoffgewinnung über die Produktion und Nutzung bis hin zur Entsorgung, mit dem Ziel, Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Life Cycle Impact Assessment (LCIA): Eine Methode zur Bewertung der Umweltauswirkungen in allen Phasen des Produktlebenszyklus, von der Rohstoffgewinnung über die Produktion und Nutzung bis hin zur Entsorgung. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Ressourcenverbrauch, Emissionen und potenziellen ökologischen Auswirkungen.

Positron Emission Tomography (PET): Eine medizinische Bildgebungstechnik, die durch Positronenvernichtung emittierte Gammastrahlen erkennt und zur Visualisierung von Stoffwechselprozessen in Geweben verwendet wird. Dabei werden häufig Radiotracer eingesetzt, um Erkrankungen wie Krebs, neurologische Störungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu beurteilen.

Product Lifecycle Management (PLM): Ein systematischer Ansatz zur Verwaltung des Lebenszyklus eines Produkts von der Entstehung über die Konstruktion und Fertigung bis hin zu Service und Entsorgung. Dabei werden Menschen, Prozesse, Daten und Technologie integriert, um die Produktqualität zu verbessern, die Markteinführungszeit zu verkürzen und die Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten zu verbessern.

Public Domain: Ein Rechtsstatus, der angibt, dass Werke frei von Urheberrechtsbeschränkungen sind und jeder sie ohne Genehmigung oder Bezahlung verwenden, ändern und verbreiten darf. Dieser Status kann sich aus dem Ablauf des Urheberrechts, einer ausdrücklichen Widmung des Urhebers oder fehlender urheberrechtlicher Berechtigung ergeben.

Volatile Organic Compound (VOC): Organische Chemikalien haben bei Raumtemperatur einen hohen Dampfdruck, was zu starker Verdunstung und potenzieller Luftverschmutzung führt. Sie kommen häufig in Farben, Lösungsmitteln und Kraftstoffen vor und tragen zur Smogbildung und gesundheitsschädlichen Auswirkungen bei.